BOOKS HIRO通信 第170号

(1)みなさまこんにちは

PASSAGEの「書評講座」第一回は鹿島茂さんの概説「書評の歴史と現代における意義」。面白かった。まだ有料で視聴できるし、全12回のこのあとのスピーカーのラインアップがすごい。全12回の内容参照と申込みは以下でできる。

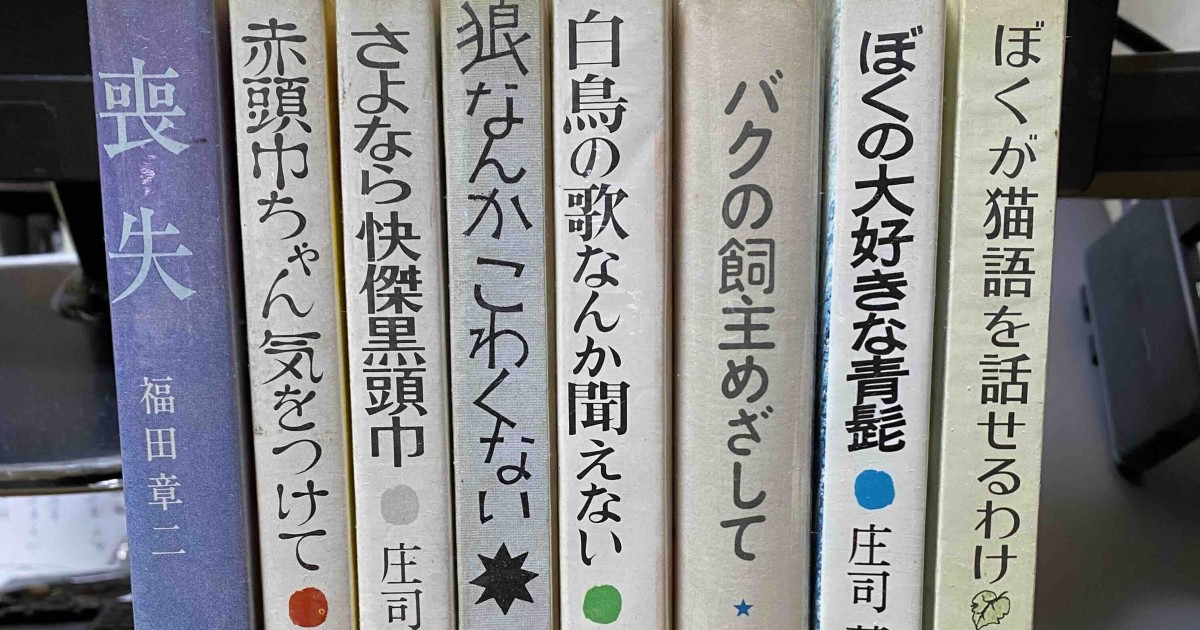

この概説のなかで、丸谷才一の有名な書評術が紹介されていた。触発されて、まず自宅にあった丸谷才一の文芸評論集『樹液そして果実』(2011年 集英社)の中の「『雲のゆき来』による中村真一郎論」を読んでみた。これは20ページあるし、評論であるが、書評として読んでみた。この「長さ」は実際に書評を書く場合には大問題となるとのこと。

ところで、鹿島茂さんは概説の中で、丸谷才一のいう書評の基本は(1)本の選択(2)内容紹介と批評(3)読ませる芸(趣向)であるとおっしゃっている。正確にはコトバが違うのだが、これは、『いろんな色のインクで』(2005年 マガジンハウス 和田誠装丁)のなかの丸谷才一へのインタビュー記事(16ページ)からの引用。この基本を確認してみた。

書評「『雲のゆき来』による中村真一郎論」での(1)はもちろん、中村真一郎の「代表作」として必ずしも有名とは言えない『雲のゆき来』を選び出したことである。これがこの書評の最大の功績とも言えよう。

(2)は『雲のゆき来』という小説のペダンティックなところを取り上げながら紹介し、一般の評価とはたぶん異なるが、ペダンティックであることを良いことと断定していること。小説の登場人物の元政上人(江戸時代前期の日蓮宗の僧・漢詩人。山城・深草瑞光寺 (京都市)を開山した)と、小説の主人公と、著者中村真一郎三者の教養が時空を超えて重なって見えるというのも卓抜な評価。

さっそく『雲のゆき来』(1966年 筑摩書房 栃折久美子装幀)を入手して読み、元政上人の著作も国会図書館デジタルコレクションで探して読みはじめた。どちらも面白いし、読書の醍醐味を覚える。このことで、この書評は大目的を達成している。それだけではなく、丸谷才一の書評はそれ自体を読むことに非常な快感を覚える。これが(3)でいう芸である。丸谷才一の執筆努力による名人芸。

芸のある書評を読み、対象作品と関連作品を読みつぐのはたまらない快楽である。

最近心がける積極的読書終活。この成功のポイントは質の高い読書だが、このためには良い書評や評論の助けが欠かせない。

(2)現在のBOOKS HIROの棚主ページです

SOLIDA

RIVE GAUCHE

***

また来週。

すでに登録済みの方は こちら